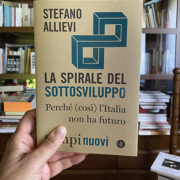

La spirale del sottosviluppo. Intervista a Stefano Allievi.

/in Anno / Year, Argomenti / Topics, Articoli / Articles, Articoli di Società / Society Articles, Interviste / Interviews, Libri / Books, Società / Society /da Augusta(Intervista a cura di Claudio Paravati)

“La spirale del sottosviluppo” è un titolo impegnativo, per un libro che tratteggia la situazione dell’Italia di oggi. Che cosa intende dire?

Ho cominciato a scrivere il libro quasi due anni fa, ben prima del Covid, e l’ho concluso durante il lockdown. Quello che emergeva, man mano che affrontavo i capitoli di cui si compone il libro – demografia, immigrazione, emigrazione, istruzione e lavoro – è la loro stretta interconnessione: ed è proprio questa che spiega – molto più che l’approfondimento di ogni singolo argomento – il declino italiano. Molte cose le studiavo da anni (i primi tre temi, in particolare); gli altri li ho maggiormente approfonditi in questa occasione. E man mano che li mettevo in correlazione il quadro peggiorava: come se l’uno spingesse l’altro verso il basso. Da qui anche il sottotitolo: “Perché (così) l’Italia non ha futuro”.

Con l’arrivo del Coronavirus, naturalmente, tutti gli indicatori sono peggiorati, e non poteva essere altrimenti. Per questo, pur sapendo di essere in un momento in cui c’era un legittimo bisogno di speranza, d’accordo con l’editore abbiamo mantenuto questo titolo duro: è – volutamente – uno schiaffo dato al lettore, ma a fin di bene. Non per fare del male, ma al contrario per svegliare finalmente alla consapevolezza: un po’ come si fa con le persone svenute, prive di sensi. Perché ho la sensazione – che per me è una certezza, dopo tanti mesi di approfondimento dei fondamentali del nostro paese – che non usciremo dall’emergenza affrontando l’emergenza, ma solo e soltanto affrontando i mali strutturali del sistema Italia, che sono quelli che descrivo nel libro. E che erano presenti già prima del Covid.

In compenso, visto che nel libro sono indicate anche alcune delle ricette necessarie per uscire dalla spirale, e per invertirla, passando da un circolo vizioso ad uno virtuoso, la conferenza-spettacolo che ho tratto dal libro, insieme ai giovani artisti di Fabrica che ne hanno preparato la parte audiovisuale (presentata online durante il lockdown, e che adesso comincia a girare nei teatri e nei festival), ho voluto intitolarla “Ri/partire. L’Italia dopo il Coronavirus”: con un’enfasi sui due significati del termine ripartire – ricominciare, ma anche fare le parti, suddividere, diversamente da come si è fatto fino ad oggi. Perché con il Covid non è solo che stiamo peggio: è che si sono aggravate enormemente le ingiustizie sociali, quelle che chiamo le 3G che dividono il Paese – tra garantiti e non garantiti, tra generi e tra generazioni. E bisogna sanarle.

L’età media della popolazione italiana è sopra i 44 anni; più della media europea (41,6); si pensi che, come dice lei nel libro, quella del mondo è 29,6 e quella africana 19,4. E ancora: nel 1980 – ci dice a p. 11 – in Italia c’erano 17 milioni di under 20, e 10 milioni di over 60; nel 2015 i dati sono rovesciati: abbiamo 10 milioni di under 20, e 17 milioni di over 60. Di fronte a dati come questi, come si fa a immaginare qualsiasi prospettiva futura? Innovazione, nuove tecnologie… ma anche solo, “banalmente”, la forza lavoro che per natura è forte in età giovanile?

La demografia è uno dei temi fondamentali: per questo sono partito da lì. Siamo il paese più vecchio e messo peggio d’Europa (e tra quelli messi peggio al mondo). I bambini diminuiscono (mai così pochi nati dalla Seconda guerra mondiale), la popolazione attiva cala, aumentano solo gli anziani: i non autosufficienti rischiano di essere un decimo della popolazione tra meno di un decennio. Solo un paio d’anni fa il rapporto tra lavoratori e pensionati era di 3 a 2: sarà di 1 a 1 tra pochi anni. Il gap con il resto d’Europa sta aumentando. Eppure, mentre in altri paesi è oggetto di dibattito – in oggettivo collegamento con le riflessioni sull’immigrazione – da noi non ne parlano né la politica né i media. C’è un silenzio assordante e inquietante, che deriva dall’analfabetismo demografico anche delle classi dirigenti. Mentre dovrebbe essere al centro dell’attenzione, con infuocate discussioni sulle politiche da attuare e i progetti da inventare. Da questo dipende tutto: le politiche sulla famiglia (che non ci sono proprio), quelle sul lavoro, sull’istruzione, la riforma previdenziale, e naturalmente una sana ed equilibrata gestione delle migrazioni. E invece si va avanti senza alcun quadro delle priorità, con provvedimenti spot, nella loro quasi totalità a favore degli anziani: si pensi a Quota 100, tra gli altri. Il motivo c’è, e spiega molte cose: gli anziani sono di più dei giovani, e votano in percentuale maggiore (del resto sono la constituency principale tanto dei partiti che dei sindacati); inoltre hanno una capacità di spesa maggiore, e sono al centro di molti interessi economici, a cominciare da quelli legati alla sanità. I giovani invece hanno un reddito medio che è un quarto in meno di quello che avevano i loro coetanei un quarto di secolo fa, e nessuna speranza di ottenere i benefici di cui godono o godranno i loro genitori e i loro nonni, di cui pagano peraltro il prezzo. Ma nessuno se ne occupa. E infatti hanno ricominciato ad emigrare in numeri sempre più significativi…

Il cortocircuito negativo è complesso, in effetti: non solo più morti che nati, ma anche più emigranti che immigrati.

Sì, è la prima volta nella nostra storia che sono negativi sia il saldo naturale che quello migratorio: più morti che nati, e dal 2018 più emigranti che immigrati. Non è in corso nessuna invasione: un’evasione, semmai. Per dire: l’anno scorso gli emigranti erano stimati in circa 285.000. Sempre nel 2019, gli sbarchi sono stati poco più di 13.000. Con queste cifre davanti, ci rendiamo meglio conto della sproporzione tra l’attenzione dedicata all’uno e all’altro fenomeno.

Ci stiamo svuotando, ma purtroppo partono soprattutto giovani e famiglie, quindi l’invecchiamento della popolazione, il suo squilibrio interno, si accresce. In più il tasso di emigrazione è doppio nella popolazione laureata e diplomata, implicando una grossa perdita anche di capitale umano. Con effetti devastanti per l’economia del paese, per l’equilibrio del sistema previdenziale, ma soprattutto per la società, per i suoi orizzonti di riferimento, e anche per i suoi valori guida. Siamo un paese sempre più impaurito, incattivito, chiuso, culturalmente conservatore: normale, se i portatori di speranza, di innovazione e di futuro diminuiscono, o collocano le loro speranze altrove.

Lei parla di fattore “C”, da conoscenza: ma con la cultura dunque si mangia? A p. 120 scrive: «sarà sempre più importante… è il più potente fattore di sviluppo e moltiplicatore di investimenti e guadagni a disposizione di individui e paesi». Davvero è così? Non servono semmai fabbriche, metalli, grandi aziende?

L’istruzione è una grande questione nazionale, forse il principale dei problemi del paese. Abbiamo in media la metà dei laureati d’Europa, e il doppio degli analfabeti funzionali: il 30%, contro il 15% che è la media europea. Tra l’altro è una questione collegata alla demografia: più si è anziani e più si abbassano i livelli di istruzione. Ma soprattutto, questo paese (e le sue classi dirigenti, in particolare quelle politiche) non ne capiscono la centralità e l’urgenza: del resto, la selezione, e non solo in politica, quasi mai passa attraverso la meritocrazia e la conoscenza. Siamo un paese di leggendaria immobilità sociale (conta di chi sei figlio, non cosa sai o sai fare). Se poi si è fatta carriera – politica, burocratica, ma non di rado anche nell’economia e nell’impresa – perché si è amici di, figli di, fedeli di, o perché si è vinta la lotteria del voto, senza alcuna capacità, e senza avere studiato, mai o quasi mai si ha la consapevolezza di quanto l’istruzione sia invece importante. Conoscenza chiama conoscenza: ma anche la sua mancanza, purtroppo, si riproduce. E un paese che non la cerca, o non la programma, per definizione non la trova. Il che è un problema enorme, in una knowledge economy che, da sola, produce più ricchezza anche per i meno istruiti: per capirci, nelle città e nei paesi dove ci sono molti impieghi nei settori innovativi, che presuppongono alti livelli di formazione, peraltro ben pagati, guadagnano di più anche baristi, commessi o carpentieri. E ogni posto di lavoro nei settori avanzati ne crea cinque nei settori tradizionali, cosa che non succede nella manifattura, dove il moltiplicatore è molto più basso. Se noi non investiamo in questo, perdiamo competitività nei confronti dei nostri partner europei e dei paesi sviluppati. E non a caso, infatti, siamo in coda in quasi tutti gli indicatori economico-sociali dell’UE e dell’OCSE.

Che cosa intende con l’espressione “paradosso di Ventotene”?

È una metafora che uso nel libro, che prendo da un esempio concreto. L’isola che ha ospitato al confino Altiero Spinelli, padre del federalismo europeo, che proprio lì scrisse il suo manifesto europeista, si è trovata all’incrocio di tutte le variabili di cui tratto nel libro: demografia in calo ed emigrazione hanno portato alla necessità di chiudere la scuola per mancanza di bambini, e al rifiuto di evitarla grazie alla ‘importazione’ di poche famiglie e bambini stranieri, per paura di perdere il lavoro. È una forma possibile di “spirale del sottosviluppo” di cui tratto nel libro, che finisce per impoverire gli autoctoni. E proprio per questo è un esempio efficace: perché le cose, come spiego nel libro, non sarebbero diverse se parlassimo di una regione qualsiasi d’Italia o d’Europa. È un esempio chiaro, direi trasparente – proprio perché lo si vede in un contesto piccolo – di come ci facciamo del male da soli (e soprattutto lo facciamo ai nostri figli, alle generazioni che ci seguiranno), nella totale inconsapevolezza e persino innocenza, se non abbiamo contezza delle connessioni tra i problemi che dobbiamo affrontare.

Nel libro in effetti emerge con chiarezza come la spirale del sottosviluppo passi dalla concatenazione tra questi fenomeni: demografia, istruzione, immigrazione, emigrazione, lavoro. Nel capitolo conclusivo sono azzardate delle conclusioni di tipo concreto, operativo. Cosa si può fare per non arrendersi al processo di decrescita che è in atto?

Innanzitutto prenderne atto: averne consapevolezza, anche nei dettagli, e con dati a supporto. Farne il centro della propria riflessione, direi anche del proprio impegno, civile e politico. C’è bisogno di una riscossa anche morale, e direi di un risveglio – e di un impegno – di tutti, dalle élite (troppo spesso disincantate: tanto, loro, si salvano) in giù. Dobbiamo volerlo, innanzitutto, un paese migliore: e, francamente, non lo darei per scontato. Ci sono troppe persone a cui la situazione va benissimo così, troppi interessi legati all’immobilismo attuale, al non mettere in discussione gli equilibri raggiunti: e non parlo di oscure lobby, ma di banali contrapposizioni assai quotidiane, che ormai spesso dividono, all’interno delle famiglie, gli interessi dei genitori (o dei nonni) da quelli dei figli e ancor più delle figlie. Poi, sui singoli temi, le ricette ci sono, e sono percorribili, senza fare necessariamente la rivoluzione. Nel libro le elenco capitolo per capitolo, e sono cose pragmatiche, fattibili. Quello che manca ancora è la comprensione dell’ampiezza del disastro, della necessità di rivedere le scale di priorità: una visione lucida, se vogliamo. E di lungo periodo, non di breve momento. Per ritornare a quanto dicevo all’inizio, non usciremo dall’emergenza Covid occupandoci di essa e delle sue conseguenze. O affronteremo i mali strutturali del paese riconoscendoli e chiamandoli con il loro nome, o le emergenze si ripeteranno: sempre più spesso, sempre più gravi. Non voglio assumermi la responsabilità di consegnare un paese così, ai miei figli. È il motivo per cui ho scritto il libro e vado in giro a parlarne. Ma è di una riscossa collettiva, trasversale, quello di cui c’è bisogno. Non basta che lo percepiscano gli svantaggiati, che le cose non vanno bene: loro lo sanno già, lo sperimentano sulla propria pelle (anche se spesso se la prendono con le persone e i capri espiatori sbagliati). Bisogna che anche gli avvantaggiati (o i meno svantaggiati), capiscano che se le cose andranno avanti così, sarà peggio per tutti. Anche per le certezze di chi ne ha ancora qualcuna.

Stefano Allievi

Sociologo, Professore di Sociologia presso l’Università degli studi di Padova.

Corriere del Veneto, 24 luglio 2020, p. 14

Corriere del Veneto, 24 luglio 2020, p. 14